Расположение нитей основы и утка относительно друг друга, их взаимосвязь определяют строение ткани. Нужно подчеркнуть, что на строение тканей влияют:

при каждой следующей прокладке уточной нити ткацкий рисунок сдвигается не менее, чем на две нити (а не на одну, как в полотняном или саржевом переплетении). Минимальное число нитей в раппорте 5 (Ro = Ry=5).

Сатиновые и атласные переплетения позволяют придать тканям гладкую, блестящую лицевую поверхность.

Лицевой застил в тканях сатиновых переплетений образуется из уточных нитей, в тканях атласных переплетений - из основных нитей. Например, в пятиниточном сатиновом переплетении каждая I уточная нить перекрывает четыре нити из пяти основных. При каждои последующей прокладке уточной нити производится сдвиг перекрытий на две (рис.) или на три нити. Атласное переплетение — негатив сатинового: каждая основная нить перекрывает четыре нити из пяти уточных (рис.) Наибольшее распространение имеют сатин и атлас с раппортами 5, 8, 10. В восьминиточных сатинах и атласах сдвиг равен трем или пяти нитям, в десятиниточных - трем или семи нитям.

Сатиновыми и атласными переплетениями вырабатывают такие ткани, как сатин, атлас, ластик, корсетные и др.

Сатиновыми и атласными переплетениями вырабатывают такие ткани, как сатин, атлас, ластик, корсетные и др.

Удлиненные перекрытия придают этим тканям устойчивость к трению, но слабое закрепление длинных перекрытий в структуре ткани увеличивает их осыпаемость.

Мелкоузорчатые переплетения подразделяются на производные и комбинированные. Это наиболее многочисленный класс ткацких переплетений. Такие переплетения создают на тканях несложные рисунки в виде рубчиков, полос, «елочек», квадратиков, ромбов и т.д. Размеры рисунков обычно не превышают 1 см и зависят от раппорта по основе (до 24 нитей) и толщины нитей основы и утка. В отличие от простых переплетений в мелкоузорчатых раппорты по основе и по утку могут быть различными.

Производные переплетения образуются путем изменения, усложнения простых переплетений.

К производным полотняного переплетения относятся репсовое переплетение и рогожка.

Репсовое переплетение образуется по типу полотняного, но с удлинением основных или уточных перекрытий. При этом несколько нитей основы или утка переплетаются как одна нить. Различают репс основный (поперечный, рис.), создающий на ткани поперечный рубчик, и репс уточный (продольный, рис.) Каждая основная нить в поперечном репсе может перекрывать две, три и более уточные нити. В продольном репсе каждая уточная нить может перекрывать две, три и более основные нити, образуя на ткани продольный рубчик. Репсовым переплетением вырабатываются хлопчатобумажные и шелковые репсы, хлопчатобумажные фланели, некоторые платьевые и костюмные шерстяные ткани, репсовые ленты. Ткани репсовых переплетений, такие как фланель, могут быть без рубчика и напоминать полотняные.

Рогожка - двойное или тройное полотняное переплетение, в котором происходит симметричное удлинение основных и уточных нитей (рис.) Рогожка может быть выработана также в четыре нити. Раппорт по основе в переплетении типа рогожка равен раппорту по утку. Рисунок переплетения выражен ярче, чем в полотняном. Переплетением рогожка вырабатываются хлопчатобумажные и льняные рогожки, некоторые шелковые и шерстяные ткани.

К производным саржевого переплетения относятся усиленная, ломаная, обратная и сложная саржа.

К производным саржевого переплетения относятся усиленная, ломаная, обратная и сложная саржа.

Усиленная саржа (рис.) получается при увеличенной длине перекрытий простой саржи. Ткань имеет более четкие и широкие диагональные полосы, чем в простой сарже. В зависимости от того, какая система нитей преобладает на лицевой поверхности, усиленные саржи делятся на основные (4/2, 3/2,4/3 и др.), уточные (2/3, 2/4, 3/4 и др.) и равносторонние (2/2, 3/3). Равносторонними саржевыми переплетениями с раппортами 2/2,3/3 вырабатывается наибольшее количество саржевых тканей, таких как бостоны, шевиоты, кашемиры, шотландки и др.

Сложная, или многорубчиковая саржа (рис.) образует на лицевой поверхности ткани диагональные рубчики разной ширины.В обозначении раппорта сложной саржи в числителе и знаменателе должно быть две или несколько цифр, например саржа 4-1-1/3-2-1, т.е. переплетение составлено из саржи 4/3, саржи 1/2 и саржи 1/1. Сложная саржа применяется для выработки шарфов и некоторых костюмных и пальтовых тканей.

Ломаная (рис.) и обратная (рис.) саржи имеют равномерно повторяющийся излом саржевой полосы под углом 90°. Рисунок переплетения напоминает елочку, поэтому ломаная и обратная саржи называются также переплетениями «в елочку». Обратная саржа в отличие от ломаной в месте излома имеет сдвиг саржевой полосы: напротив основных перекрытий располагаются уточные, напротив уточных - основные. Переплетениями «в елочку» вырабатываются костюмные ткани типа трико и некоторые пальтовые ткани. Переплетением сложная саржа «в елочку» вырабатывается бельевая ткань гринсбон и карманные хлопчатобумажные ткани.

Производные сатинов и атласов -усиленные сатины (рис.) и атласы -имеют добавочные перекрытия в дополнение к основному. В усиленном восьминиточном сатиновом переплетении в каждом уточном ряду чередуются два основных и шесть уточных перекрытий. Таким переплетением вырабатываются одежные хлопчатобумажные ткани с начесом: сукно, вельветон, замша; плотные, прочные, из носостойкие пыленепроницаемые молескины, гладкие, блестящие мерсеризованные молескины для спецодежды и др.

Комбинированные переплетения образуются чередованием или комбинированием простых. К комбинированным переплетениям относятся продольно- и поперечнополосатые, креповые, рельефные и просвечивающие.

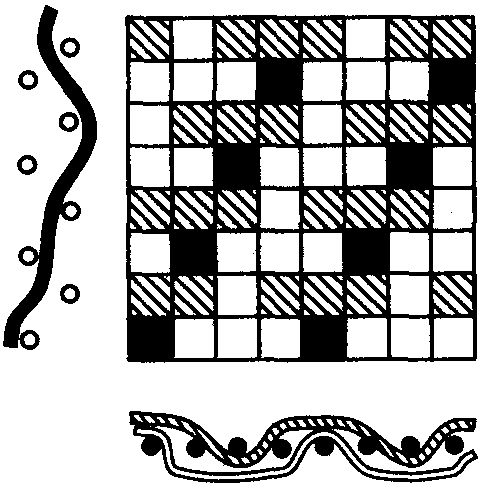

Продольно- и поперечнополосатые переплетения образуются чередованием или сочетанием простых переплетений в виде продольных и поперечных полос, клеток или мелких геометрических рисунков. В продольно- и поперечнополосатых переплетениях, применяемых для выработки костюмных трико и некоторых пальтовых и платьевых тканей, чередуются полоски репса и полотняного переплетения, саржи и атласа, саржи «в елочку» и рогожки и т.п. (рис.)

Креповые переплетения придают ткани характерную мелкозернистую поверхность, которая имитирует эффект, создаваемый нитями креповой крутки в шелковых тканях. Креповые переплетения можно получить произвольным удлинением перекрытий простого переплетения (рис.) или наложением двух простых переплетений (рис.) Применяются креповые переплетения для выработки разнообразных платьевых крепов и в сочетании с другими переплетениями - для выработки платьевых и костюмных тканей.

Рельефные переплетения имеют характерную выпуклость контуров рисунков, созданную выступающими основными или уточными нитями. К рельефным переплетениям относятся вафельные, диагоналевые и рубчиковые. Рисунок вафельного переплетения, применяемого для выработки вафельных полотенец и некоторых детских тканей, напоминает по форме вафли. Выпуклые контуры рисунка создаются удлиненными перекрытиями нитей (рис.)

Характерной особенностью тканей диагоналевых переплетений является мелкий выпуклый рубчик, круто идущий вверх слева направо (рис.) Угол наклона рубчика зависит от толщины и плотности основы и характера (сдвига) диагоналевого переплетения. Диагональным переплетением вырабатывают костюмные чистошерстяные и полушерстяные габардины.

Рубчиковые переплетения создают на ткани выпуклые рубчики, идущие вертикально или наклонно. В каждом раппорте получается два рубчика. Таким переплетением вырабатывается шелковая ткань типа пике (ложное пике, рис.).

Просвечивающими переплетениями вырабатываются разнообразные блузочные, сорочечные, платьевые ткани ажурной структуры или ткани с включением ажурных участков (полосок, квадратиков, имитаций мережек). Просветы образуются сочетанием длинных перекрытий с короткими: длинные перекрытия стягивают нити в группы, а короткие перекрытия (полотняного переплетения) разъединяют эти группы. В местах разъединения нитей и образуются просветы (рис.)

К сложным переплетениям относятся двухлицевые, двухслойные, пике, ворсовые, петельные и перевивочные. Такие ткани вырабатывают из нескольких (трех и более) систем основных и уточных нитей. Дополнительные системы нитей при выработке этих тканей вводятся для увеличения толщины, плотности, улучшения теплозащитных свойств.

Двухлицевые (полутораслойные) переплетения образуются тремя системами нитей: две основы и один уток или два утка и одна основа. Наличие второй системы основных или уточных нитей позволяет вырабатывать ткани, имеющие на лицевой и изнаночной сторонах нити различного качества и цвета. Применяя разноокрашен-ные системы, можно получить ткани, имеющие разный цвет лица и изнанки (рис.)

получить ткани, имеющие разный цвет лица и изнанки (рис.)

Двухслойные переплетения состоят из четырех или пяти систем нитей, переплетающихся плотно между собой или образующих две ткани, соединенные одной из четырех систем или дополнительной пятой системой (рис.) Лицевая и изнаночная стороны тканей двухслойных переплетений могут состоять из одинаковых нитей или нитей, различных по волокнистому составу, качеству, строению или окраске. Используются системы разного цвета для лицевой поверхности и изнанки либо лицевая поверхность может быть гладкокрашеная, а изнаночная - меланжевая или пестротканая в полоску, клетку, «в елочку», с применением многоцветной фасонной пряжи и т.д.

Двухлицевые и двухслойные переплетения применяются для выработки драпов, некоторых шерстяных пальтовых тканей, хлопчатобумажной байки, сатина-трико.

Переплетение пике (рис.)  состоит из трех систем нитей: на лицевой поверхности ткани две системы образуют полотняное переплетение, третья стягивает его, создавая выпуклые узоры. У хлопчатобумажных пике обычно выпуклый продольный рубчик, иногда выпуклые орнаменты. Переплетением пике вырабатывают ткани для детских изделий, покрывал и др.

состоит из трех систем нитей: на лицевой поверхности ткани две системы образуют полотняное переплетение, третья стягивает его, создавая выпуклые узоры. У хлопчатобумажных пике обычно выпуклый продольный рубчик, иногда выпуклые орнаменты. Переплетением пике вырабатывают ткани для детских изделий, покрывал и др.

Ворсовое переплетение (рис.) образуется из трех систем нитей: одна система ворсовая, образующая на лицевой поверхности разрезной вертикально стоящий ворс, и две коренные - основа и уток. Переплетение коренных систем полотняное или саржевое. Благодаря высокой плотности коренные системы хорошо удерживают ворс. Ворсовая система может быть уточной, и тогда получают уточноворсовые ткани, такие как хлопчатобумажные полубархаты, вельветы. Ворс может вырабатываться из нитей основы, и тогда изготавливают основоворсовые ткани, такие как шелковые ворсовые бархат, велюр, плюш и мех на тканой основе. Ворс на поверхности тканей и изделий ворсовых переплетений может быть коротким или длинным, сплошным или рисунчатым в виде ворсовых продольных рубчиков различной ширины, полос, мелких ворсовых рисунков в пределах широких ворсовых полос, крупных ворсовых узоров.

Петельное (махровое) переплетение является разновидностью ворсового переплетения. На поверхности тканей махровых переплетений двусторонний ворс в виде неразрезных петель образуется из системы основных нитей, которая зарабатывается между коренными основой и утком. Махровым переплетением вырабатываются махровые ткани для полотенец, купальных халатов, простынь, пляжных ансамблей и некоторые мебельно-декоративные ткани.

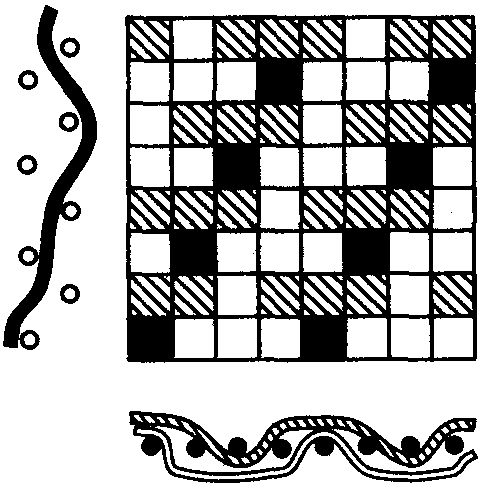

Перевивочные (ажурные) переплетения образуют просвечивающие ячейки, придающие тканям прозрачность. В простейших пере-вивочных переплетениях две основы (стоевая и перевивочная) и один уток. Стоевая основа обвивается перевивочной то с одной, то с другой стороны. Перевивочными переплетениями вырабатываются разнообразные блузочные, сорочечные, платьевые ажурные ткани и ткани для занавесей.

Крупноузорчатые переплетения имеют большой раппорт и могут быть выработаны только на жаккардовых станках. Рисунки крупноузорчатых переплетений чрезвычайно разнообразны по размерам, форме, колориту, тематике, сюжетам: геометрические и растительные орнаменты, цветочные узоры, сложносюжетные композиции в панно, картинах, гобеленах, коврах и т.д. Крупноузорчатые переплетения делятся на простые и сложные.

Простые крупноузорчатые переплетения образуются из двух систем нитей и применяются для выработки скатертей, салфеток, льняных и полульняных полотенец и разнообразного ассортимента тканей: хлопчатобумажных дамаст, сатин-жаккард; шелковых дамас-се, альпак, тавар, дудун, штоф, парча; шерстяных платьевых и некоторых пальтовых тканей; льняных портьерных, декоративных, нарядных бельевых и т. д.

Сложные крупноузорчатые переплетения образуются из трех и более систем нитей и могут иметь разнообразные по фактуре узоры: ворсовые, петельные, рельефные, плоские многоцветные и др. Сложными крупноузорчатыми переплетениями вырабатываются ковры, гобелены, пикейные покрывала, мебельно-декоративные ткани, разнообразный ассортимент тканей для одежды.

Отделка тканей

Отделка, придающая товарный вид тканям, оказывает влияние на такие ее свойства, как толщина, жесткость, драпируемость, сминае-мость, воздухопроницаемость, водоупорность, блеск, усадка, огнестойкость.

По характеру отделки ткани бывают:

отваренные - прошедшие специальную влажно-тепловую обработку.

Плотность ткани

Плотность является существенным показателем строения тканей. От плотности зависят масса, износоустойчивость, воздухопроницаемость, теплозащитные свойства, жесткость, драпируемость тканей. Каждое из перечисленных свойств тканей в свою очередь заметно влияет на готовую одежду, а также на технологические процессы ее производства.

Под плотностью понимают число нитей основы или утка, приходящихся на 100 мм ткани. Различают и отдельно определяют плотность по основе и плотность по утку. Ткани, имеющие одинаковую или почти одинаковую плотность по основе и утку, называют рав-ноплотными. Ткани, имеющие различную плотность по основе и по утку, называют неравноплотными.

Различают фактическую (абсолютную), максимальную и относительную плотности.

Фактическая (абсолютная) плотность - это фактическое число нитей, которое приходится на 100 мм ткани. Она изменяется в больших пределах и составляет: для грубых льняных тканей - 50 нитей на 100 мм, для хлопчатобумажных - 200 нитей на 100 мм, для шелковых - 1000 нитей на 100 мм ткани. Фактическая плотность по основе и по утку определяется путем подсчета нитей в образце ткани с помощью обычной или специальной ткацкой лупы. Можно раздергать квадратный образец ткани размером 50x50 мм, а затем подсчитать число основных и уточных нитей. Для каждой ткани абсолютная плотность определяется не менее трех раз на различных участках ткани. Затем подсчитывается среднее арифметическое значение плотности и конечный результат всегда пересчитывается на 100 мм.

Фактическая плотность не дает представления о том, насколько близко нити располагаются друг к другу. В 100 мм ткани толстых нитей может быть мало, но располагаться они могут касаясь или сминая друг друга. Тонких нитей может быть в несколько раз больше, а располагаться они могут на расстоянии двух и более диаметров друг от друга. Чтобы сравнивать плотность тканей, выработанных из нитей разной толщины, вводят понятия максимальной и относительной плотности.

За максимальную плотность ткани принято считать такое максимально возможное число нитей, которое укладывается в 100 мм ткани при условии, что все они имеют одинаковый диаметр и располагаются касаясь друг друга, без сдвигов и смятия.

Относительной плотностью, или линейным заполнением, ткани называют отношение фактической плотности к максимальной плотности. Говоря иными словами, линейное заполнение - это отношение фактического числа нитей основы или утка к максимально возможному числу этих же нитей. Относительная плотность определяется в процентах.

Если фактическая и максимальная плотности равны, т.е. если нити располагаются касаясь друг друга без смятия, линейное заполнение ткани составляет 100%. При линейном заполнении ткани более 100% нити сжимаются, сплющиваются или смещаются по высоте. При линейном заполнении ткани менее 100% нити располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Например, при линейном заполнении, равном 50%, нити располагаются на расстоянии диаметра друг от друга.

В зависимости от назначения тканей их линейное заполнение может быть от 25 до 150%. С увеличением линейного заполнения повышается поверхностная плотность тканей, ветростойкость, упругость, жесткость, прочность, износостойкость, но уменьшаются их воздухо- и паропроницаемость и растяжимость. Ткани с линейным заполнением 140% и более пыленепроницаемы.

Ткани с высоким заполнением обладают большей устойчивостью к деформациям, поэтому при настилании и пошиве они почти не имеют перекосов, готовая одежда из них хорошо сохраняет фор-му^и не сминается. Такие ткани труднее поддаются влажно-тепловой обработке. При слишком высоком заполнении ткань становится жесткой и не драпируется.

Фазы строения тканей

При переплетении основные и уточные нити взаимно изгибают друг друга, в результате чего располагаются волнообразно. Степень изгиба основных и уточных нитей зависит от их толщины и жесткости, вида переплетения, плотности по основе и по утку. Степенью изгиба основных и уточных нитей определяется фаза строения ткани. Различают девять фаз строения ткани. Первой фазой принято называть такое взаиморасположение нитей, когда основные нити совсем не изгибаются, а уток огибает неизогнутые нити основы. Девятой называют фазу, в которой, наоборот, неизогнутыми остаются нити утка, а огибают их основные нити. В средней, пятой, фазе нити основы и утка огибают друг друга одинаково. Остальные фазы строения являются промежуточными. Принадлежность ткани к той или иной фазе строения определяется рядом факторов, в частности видом нитей основы и утка, их толщиной, уровнем натяжения нитей основы и утка в процессе ткачества и др.

Фазы строения тканей влияют на поведение тканей на этапах швейного производства и в процессе эксплуатации изделий, сказываясь на растяжимости ткани в направлениях нитей основы и утка.

Структура поверхности ткани

В зависимости от структуры лицевой стороны ткани делятся на гладкие, ворсовые, ворсистые и валяные. Гладкими называются ткани, имеющие четкий рисунок переплетения (бязь, ситец, сатин). В процессе отделки гладкие ткани с лицевой стороны обычно опаливаются. Ворсовыми называются ткани ворсового переплетения, имеющие на лицевой стороне разрезной вертикально стоящий ворс (бархат, плюш, велюр, вельвет). Разновидностью ворсовых тканей можно считать ткани петельных переплетений, имеющие на лицевой стороне ворс в виде петель, как у махровых тканей. Ворсистыми называются ткани, имеющие на лицевой стороне ворс (начес), полученный в результате ворсования, т.е. вычесывания на поверхность ткани кончиков волокон уточных нитей (драпы, вельветы, бумазея). Валяными называются ткани, прошедшие в процессе отделки валку и имеющие на лицевой стороне войлокообразный застил (сукна, некоторые пальтовые ткани).

Поверхность ткани, образованная наиболее выступающими участками, представляет собой опорную поверхность, т.е. площадь фактического контакта ткани с плоскостью предметов. В зависимости от вида переплетения, плотности, степени изогнутости основы и утка на поверхности ткани могут преобладать основные или уточные нити. В уточноопорных тканях на лицевой стороне преобладают уточные перекрытия, в основоопорных - основные перекрытия. Равноопорные ткани имеют на лицевой стороне одинаковую площадь основных и уточных перекрытий. В гладких тканях опорная поверхность образована выступающими гребнями волн нитей. В ворсовых, ворсистых и валяных тканях она состоит из отдельных возвышающихся над поверхностью ткани волокон, и от всей площади ткани ее опорная поверхность составляет 5-20%. Переплетение существенно влияет на площадь опорной поверхности ткани: чем длиннее перекрытия, тем больше площадь опорной поверхности. При истирании ткани в первую очередь разрушается ее опорная поверхность. Ткань с большей площадью опорной поверхности медленнее разрушается от истирания.

В зависимости от отделки ткани и вида ее лицевой и изнаночной сторон ткани делятся на равно- и разносторонние. Равносторонними называют ткани, имеющие одинаковый вид с лицевой и изнаночной стороны. Это ткани, прошедшие двустороннюю печать, и большинство пестротканей полотняного переплетения. Разносторонние ткани делятся на двухлицевые и однояйцевые. Двухлицевыми называются ткани, имеющие различный вид лицевой и изнаночной сторон, но пригодные для использования на ту и на другую сторону. Однолицевыми называются ткани, которые оформляются только с лицевой стороны и не используются с изнаночной.

В швейном производстве перед раскроем возникает необходимость выявить лицевую и изнаночную стороны ткани, а также определить направление нитей основы. Лицевую и изнаночную стороны ткани можно определить по следующим признакам:

Сатиновыми и атласными переплетениями вырабатывают такие ткани, как сатин, атлас, ластик, корсетные и др.

Сатиновыми и атласными переплетениями вырабатывают такие ткани, как сатин, атлас, ластик, корсетные и др.

К производным саржевого переплетения относятся усиленная, ломаная, обратная и сложная саржа.

К производным саржевого переплетения относятся усиленная, ломаная, обратная и сложная саржа.

получить ткани, имеющие разный цвет лица и изнанки (рис.)

получить ткани, имеющие разный цвет лица и изнанки (рис.)

состоит из трех систем нитей: на лицевой поверхности ткани две системы образуют полотняное переплетение, третья стягивает его, создавая выпуклые узоры. У хлопчатобумажных пике обычно выпуклый продольный рубчик, иногда выпуклые орнаменты. Переплетением пике вырабатывают ткани для детских изделий, покрывал и др.

состоит из трех систем нитей: на лицевой поверхности ткани две системы образуют полотняное переплетение, третья стягивает его, создавая выпуклые узоры. У хлопчатобумажных пике обычно выпуклый продольный рубчик, иногда выпуклые орнаменты. Переплетением пике вырабатывают ткани для детских изделий, покрывал и др.